夜中まで勉強して頑張って覚えた内容が、翌日になったらほとんど忘れてる・・なんで、自分はこんなに記憶力がないんだろうって悔やんだりすることはありませんか?

もしも、記憶力がもっと良かったらどんなにラクに勉強が進むだろうか!

なんとかして、今より記憶力を上げることができないのだろうか?!そんな風に思ったりしませんか?

実は、記憶力については、脳の中にある「海馬」と呼ばれるかなり小さな部位が担っているのです。

記憶を長く残せるかどうかは、この海馬がしっかり働いているか?活用ができているか?にかかっています。

記憶力のいい人は、この海馬がしっかり記憶にとどめる作業をこなしてくれていて、よくない人は海馬がうまく働けない環境になっている可能性があります。

是非ともその海馬の上手な使い方を知って、今よりもっと記憶力を上げたいところです!そんなわけで、記憶力について徹底調査しました。

この記事では、

遺伝による記憶力のいい・悪いついて

ストレスによる脳への影響

ストレス耐性を上げるには?

記憶力をあげる方法(勉強)

について書きました。参考にしてくださいね。

記憶力が良い人とそうでない人との違い

もともと記憶力のいい人ってやっぱり親譲りなのでしょうか?いい大学に入れるのは遺伝のおかげなのでしょうか?

やっぱり記憶力や頭のよさって遺伝するのかな?って思ってしまいますが、実際には、記憶に関するの遺伝子が人の能力にどこまで影響するかは解明されていません。

どちらかというと、遺伝子よりは、育つ環境や正しい脳の使い方のほうが記憶力には影響しているのです。

記憶力は遺伝で決まる?

親から受け継がれる才能として、遺伝の影響を受けるものは次に通りです。

- 記憶力の遺伝率:30~55%程度

- 知能の遺伝率:80%

- スポーツの遺伝率:80~90%

- 数学の遺伝率:90%

- 音楽の才能の遺伝率:90%超

以上のように音楽や数学に関する遺伝率はとても大きい割に、記憶力はかなり少ないです。

研究者のなかには記憶力が遺伝によるものは2割程度といっている人もいるので、ほとんどの人の記憶力は遺伝からの影響はないということになります。

記憶力は、海馬という場所で一手に引き受けているので、この海馬が効率よく動くようなことに気を配る必要がありそうです。

脳はストレスに弱い

人はどうしても不安にさらされます。

突然、急に先のことが心配になったりもします。そういったマイナスの感情に対して、脳は、敏感に反応し、非常に脆弱であることが分かってきました。

ストレスがかかると、脳全体に、神経からノルアドレナリンやドーパミンなどの神経伝達物質が放出されます。

この濃度が濃くなっていくと、神経細胞間の活動が弱まってしまい、海馬が委縮し、やがては活動を停止してしまうことがわかっています。

最近、ストレスは霊長類で最も発達している大脳皮質前頭前野にも影響を及ぼし、高度な精神機能を奪ってしまうことが分かってきました。

ストレスは、感情や衝動を抑制している前頭前野の支配力を弱めるため、不安を感じたり、普段は抑え込んでいる衝動(欲望にまかせた暴飲暴食や薬物乱用、お金の浪費など)に負けたりするというのです。

こうして、自制心はバランスを崩していくのです。

参考元:東邦大学

長期ストレスで脳の低下

一番よくないのは、じわじわ続く慢性的なストレスです。

ストレスにさらされると、体内ではそれに対抗しようとコルチゾールというホルモンが増えます。

そして、この状態が長期間続くと、過剰なコルチゾールが脳にダメージを与えてしまい、海馬などの萎縮につながってしまうということなんです。

海馬が委縮してしまうと働きも悪くなり、記憶力も薄れてしまうので、勉強の効率がよくありません。

ストレスをためて勉強するのは避けて、海馬をうまく育てながら勉強をするのが、楽に受験に勝ち抜くためのポイントになってきます。

参考元:NIKKEI

ストレスをためない方法

ようするに、脳はストレスに弱いというのがわかったので、効率よく勉強するには、ストレスをためない・我慢しないということが大事になります。

そこで、まずは、ストレスをためないための3つの方法をご紹介します。一番基礎的な部分ですが、とても重要なので、是非やっていない人は取り入れてくださいね。

また、その後に、一番大事な「我慢しない勉強法」も紹介しますから、最後の部分も是非読んでおいてください。

栄養バランスの良い食事

受験や資格試験の勉強をしている期間は、なるべく脳によい食べ物を取り入れましょう。

特に、身体を温める効果の食べ物や血液の循環、老廃物の排除の促進、免疫力の増加ができる食品をとるようにしましょう。

ビタミン豊富な果物や酵素を含んだ食品やレシチンの栄養素も有効です。

十分な睡眠

慢性的な寝不足は、自律神経やホルモンのバランスを大きく崩します。

体調不良やネガティブな思考を生み、能力を低下させてしまうので、睡眠不足はいいことがありません。

よい睡眠は脳も心も体の状態をリセットしてくれるので、11時には床に就くようにしましょう。

適度な運動

1日30分でいいので、有酸素運動をすると脳も鍛えられるし心も明るくなってきます。ほんまでっかに出ている脳科学者の沢口先生も言っていますね。

有酸素運動のグループの人たちは海馬(※1)が大きくなったんですよ。海馬というのは加齢にともない体積が減って行くものなのですが。その一方でストレッチ体操にはなんの効果もないことがわかりました。いまの脳科学では、有酸素運動によって70~80代でもだいたい30~40代のレベルが保てるだろうというのが常識になりつつあります。

参考元:第一三共ヘルスケア

我慢しない勉強法

睡眠や食事は基本中の基本ですが、それすらおざなりにしている人が多いので、先に書きました。

まずは、その3つの方法で脳を育成してもらったら、次にやることは、小さいゴールを作って頑張ることです。

少し頑張ればできる程度の目標を作りましょう。

たとえば、「今日の勉強は2ページだけ進む」といった、小さい目標で負荷のバランスを自分でとると、脳を活性化させることができます。

脳は小さな成功が大好きなので、成功を積み重ねていくと、「もっとやりたい」と思うようになります。

常にワクワクした気分で、一つの目標がこなした後でも、また次のやる気につながるので、全くストレスに感じません。

頑張ってはいけない

人間の脳は、「頑張らなくちゃ」「しなければならない」といったことに拒否反応を示します。

とかく受験勉強は頑張ってしまいがちですが、「やらなきゃいけない」という気持ちが続くと、脳には「慢性的なストレス」をかけ続けることになるので、海馬も委縮して記憶力も低下してしまうので、不効率なのです。

なるべく我慢をしない方法で、「一定の勉強のノルマが終わったらご褒美にお菓子を食べる」といったご褒美作戦を取り入れてもいいでしょう。

達成感を繰り返す効果

絶対にゴールにたどりつけそうな目標を作って、そのゴールへのチャレンジを何度か繰り返しましょう。

ゴールに達成するたびに、「達成感」や「幸福感」を味わえます。1日の終わりに今日自分がやった勉強メニューを思い出したり、日記に書いたりしておくとその達成感を脳に焼き付けられるので、効果的です。

我慢の積み重ねによって記憶障害へ

逆に、そうせずに、ストレスを抱えた状態で勉強を頑張り続けたらどうなるでしょうか?

実は、ストレスに耐えれば耐える程、幸せを感じるセンサーが鈍化していきます。

嫌なことを我慢するということは、自分に心理的な負荷がかかります。知らず知らずに脳に負荷をかけ、海馬は委縮・・・じりじりと連続することで、うつ病や記憶障害など予備軍に発展しかねません。

勉強の能率アップにも必要ですが、将来のことを考えていくためにも、脳に負荷を与えない生活術って大事なんですよね。

つまり「我慢をしない」ことを上手に取り入れていくことが必要なんですね!

記憶力が悪いのは改善できる

せっかく覚えたのにすぐに忘れてしまう、どうも暗記が苦手で、自分の記憶力に自信がない、といった人もいますよね?

人間はそもそも記憶することが苦手な動物なので、忘れやすい生き物です。

20分前の記憶はほとんど忘れてしまうのが普通なのです。

しかし、それでも、記憶をずっと残しておく方法があります。それは、「学習したら復習」この繰り返しだけが有効です。

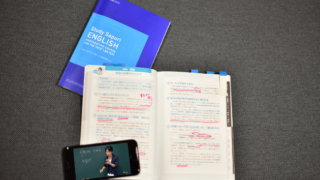

ノートを活用

最近はなんでもスマホやタブレットの活用で、自分の手でノートをとるというのをやらない人が増えています。

しかし、ノートを自分でとることで、視覚的にも記憶に残り、自分の言葉で書くことで記憶に残りやすくなります。

また、ノートをきれいにとることが、記憶に定着しやすくなる、と言われているので、「大事な要点」を自分で整理しながら書くことを「ポイント」にしてみましょう。

- 文頭はそろえる

- 写す必要がなければコピー

- 大胆に余白をとる

- インデックスを活用

- ノートは区切りが肝心

- オリジナルのフォーマットをもつ

- 当然丁寧にかいている

上の7つのポイントは、「東大合格生のノートはかならず美しい」という書籍で紹介されていたポイントです。

東大生がとっているノートはキレイに見やすくなっていて、その情報を瞬時に、整理する能力が長けているということで取り上げられています。

あとで自分が見てもわかりやすくノートを作るのは、その場でいかに集中しているか、にもつながるので、かなり大事な部分です。

「メモの魔力」(前田裕二著)でも、同じように「書くこと」「情報整理」「ノートの見やすさ」「余白」「その場で作る」の重要性を言っていたので、受験生だけでなく社会人になっても重要なポイントです。

リズムやイメージ

なかなか記憶しにくい、という人は、覚えたい単語やフレーズなどをリズムや語呂にして記憶すると覚えやすくなります。

また、大きな発見や感動があったものは印象に残りやすいので、あえて印象強く残るようなものをイメージ化して記憶力にインプットしてもよいでしょう。

例えばこんな感じに。

- できるだけリアルにイメージする

- 身振り手振りも合わせてリズミカルに

- だじゃれを入れたフレーズにする

- 大きい声をあげて読む

- 体の部位を覚えたいものに例える

人間の脳は印象強いものだけしっかり覚えているので、うまく活用しましょう。

復習で記憶力に刷り込む

忘れないための復習法として効果的なのが、一定期間で繰り返し復習することです。

人は忘れていく生き物で、暗記した20分後には約42%を忘れてしまい、翌日にはほとんどのことが忘れてしまっているといわれています。

まずは、1度覚えたことは、翌日にもう一回、練習しましょう。

反復練習

午前中に勉強したことは、夜にもう一度おさらいをしておきましょう。

ノートを見直す程度でもいいので、5-10分ほど学習したことを2回目にチェックしておきましょう。

そして翌日に新たな単元の勉強する前に、前日の勉強したところをノートを見ながらチェックします。この2回目の復習をやるかやらないかで記憶にとどめることには大きな違いがあります。

是非、ここまではやっておきましょう。

そして、3回目は、1週間後、1か月後、とやってもらいたいのですが、なかなかやることも多いので、受験生にとって同じことはちょっと難しいと思ってしまうでしょう。

問題集を繰り返す

3回目以降の勉強についてですが、1冊の問題集を100点とれるまで繰り返すという方法があります。(問題集でなくても良いですが)

はじめは20点しか取れなかった問題集も2回目には50点くらいとれるようになっているでしょうか?3回目からは間違えたところだけ印をしておいて、間違えたところだけ解いてみましょう。

4回目、5回目、と間違えたところだけ解いてみて、これを繰り返すと全問正解に近づきます。全問正解になったら、全部の問題を解いてみます。そうすると20点しかとれていなかった問題が90点くらいになっています。

そのくらいとれていたら、十分なので、それで完了で良いです。国家試験じゃないので、適度なところでよしとして完璧は目指さないように進めるのが重要です。

もし、50点くらいに落ちていたら、それまでに繰り返ししていたのがストレスになっていて、記憶にとどめていなかったということになりますから、そのときはいま一度見直す必要があります。

食事、睡眠、運動、ストレスなどについて、再度チェックしましょうね。

記憶力を上げる方法のまとめ

今よりも、記憶力を上げるためには、5つの方法があります。

- 慢性的なストレスは抱えないこと

- 食事・睡眠・運動の自己管理

- 小さな目標設定をする

- 自分の手でノートをとる

- 反復練習

5つのどれも重要です。特にはじめの3項目については学生時代だけでなく社会人になっても、老後まで必要な部分なので、活用していきたいものです。

受験勉強では「小さいゴールを決める」というのは、結構大事で、これをうまく活用させながらスケジューリングして大くれるのが、スタディサプリの合格特訓コースです。

専用コーチもついて、自分に合わせた勉強スケジュールを立ててくれるので、ここを自分でやらないで済む、っていうのがとっても助かりますよ。

もともと私立の進学校や進学塾に通っている子ならスケジュールを作ってくれる指導者がいるけど、特に自宅学習のみだと、全部自分でやるのはかなりストレスがたまります。

ましてや、心理学でも、「自分のことが一番わからない」のが人間です。

勉強スケジュールは自分の能力を冷静にみてくれる他人が作ってくれるからこそ、うまくいきます♪

>>スタディサプリ合格特訓コースを選ぶべき人とそうでない人の記事

>>自宅学習におすすめの勉強法|TOPへもどる